引來來源:https://www.cna.com.tw/news/ahel/202505040084.aspx

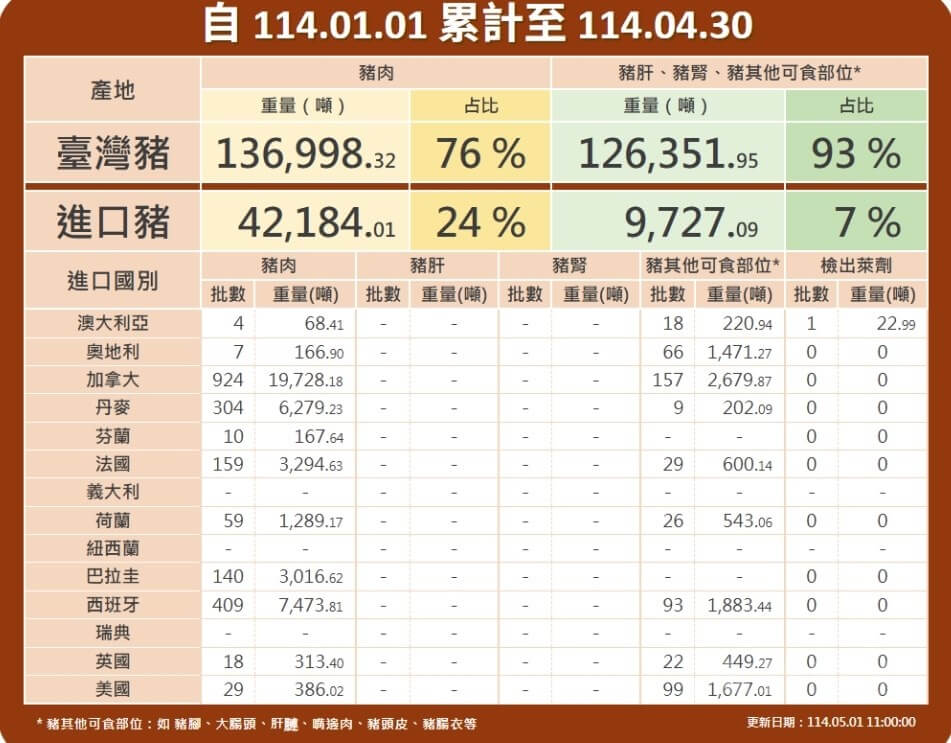

台灣自2021年元旦開放含萊克多巴胺的豬肉進口以來,最近終於驗出首批來自澳洲的萊豬。這批總共22.99公噸的「豬雜碎」類進口肉品,雖然只有極低的0.001PPM萊劑殘留,完全在法定標準內,但還是引起不少關注。

這批豬肉包括像是豬腳、大腸頭、嘴邊肉、豬頭皮等部位。根據食藥署的「豬肉儀表板」,是4月29日通關時被驗出的。目前的規定是豬肉及豬雜容許的萊克多巴胺殘留量是0.01PPM,這批遠低於上限。

對此,消基會的徐則鈺表示,雖然食藥署在邊境查驗上有做把關,還是希望政府能公布這批豬肉的流向。因為現在進口豬肉已經在市面上廣泛使用,像餐廳、火鍋店常見的就是進口肉品,讓民眾知道吃下去的是哪裡來的肉,才能放心。

另一位專家、台北榮總臨床毒物科主任楊振昌也補充,雖然這次數值沒超標,還是要重視消費者的感受。他提醒,萊克多巴胺是交感神經興奮劑,吃太多可能會讓人出現心悸、手抖、腸胃不適等症狀,雖然目前國際上沒看到對人體造成嚴重影響的實例,但長期接觸是否安全還是有爭議。

他呼籲政府應該加強產地標示制度,讓大家買肉時能清楚知道來源,擁有選擇權,這樣才能真正讓民眾吃得安心。